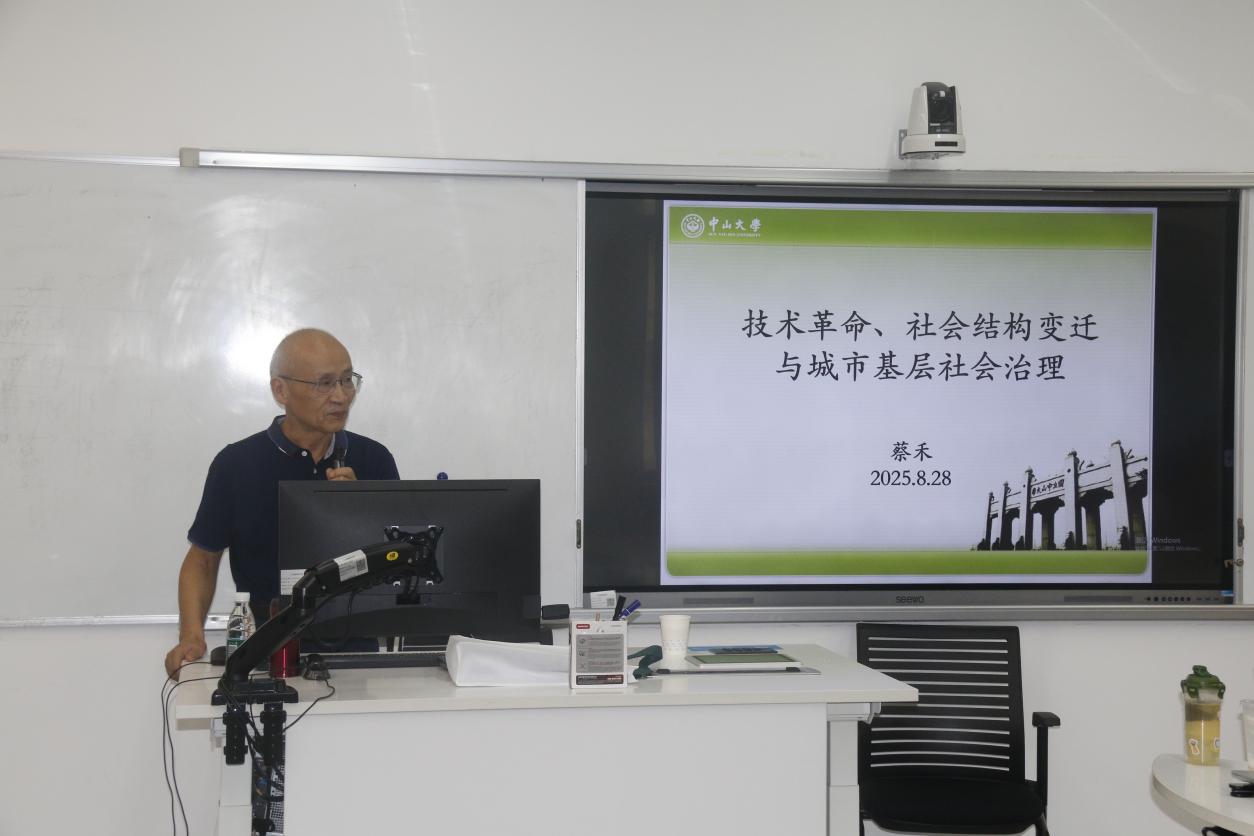

2025年8月28日下午,广东省研究生暑期学校“湾区善治:社会工作创新人才计划”第八节课程顺利结束。蔡禾教授聚焦数字经济时代基层社会治理与发展,共同探讨数字化浪潮下社会结构变迁与基层治理创新路径,为即将开展海珠区社区调研的学员团队提供关键理论支撑与实践指导。

蔡教授开篇即点明数字经济的核心特征:以数字化知识和信息为关键生产要素,以现代信息网络为载体,以信息通讯技术为效率提升手段。他指出,数字经济呈现三大特点:数字资源规模越大边际效益越高、生产服务单元小型化分散化、数字消费具公共产品属性。这一变革正重塑社会结构。蔡教授结合马克思主义阶级理论指出,数字经济降低了非雇佣劳动门槛,网约车司机、自由开发者等群体壮大,使曾随工业发展减少的 “小业主阶层” 重新扩大,形成 “自雇劳动增加、雇佣劳动减少” 的新趋势。但该群体也面临权益保障薄弱问题,如外卖骑手因 “个体户” 身份难以享受社保,凸显劳动关系治理新挑战。

针对社会治理的适配性,蔡教授强调,传统以“单位”为核心的治理模式已难以应对数字时代的个体分散化挑战,社区治理虽成为基层治理重要抓手,但不能“包打天下”。他提出,需在劳动空间创新工会、行业协会等组织形式,在社会空间培育多元化社会组织,同时突破“社区即全部”的局限,结合市域治理视野,实现资源协调配置。他特别从社会学整体主义视角分析社区治理,指出城市社区具有异质性、空间性、建构性与二重性特征,治理需匹配社区结构,避免“一刀切”,注重挖掘社区内生资源,而非仅依赖行政推动。

讲座互动环节,针对学生提出的 “社区应急机制调研” 与 “县域社会工作发展” 问题,蔡教授建议:调研社区应急机制需兼顾制度文本与实际运作,重点关注居委会与党员志愿者、居民的联动能力;县域层面因亲缘关系紧密、社会粘性强,可成为社会工作新发力点,但需打破行政层级限制,如按服务功能在区、市层面统筹残疾人康复、自闭症儿童帮扶等资源。蔡教授结合实例给出具体建议,强调调研需结合理论框架,治理需兼顾公平与效率。

此次讲座不仅搭建起理论与实践的桥梁,更让在场学员深刻认识到:数字时代的社会治理需突破传统框架,在劳动、社会、生活三大空间中重构组织单元。正如蔡教授所言,“基层治理既要扎根社区,更要超越社区”,这一观点为学员团队后续社区调研与社会工作开展提供了清晰的方向指引。

嘉宾简介

蔡禾

博士生导师,教育部跨世纪人才,中山大学社会学系教授,研究领域为城市社会与社区治理、企业组织与劳工。曾任中山大学社会学与人类学学院院长、中山大学城市社会研究中心(广东省哲学社会科学重点研究基地)主任;国家哲学社会科学研究规划(评审)组成员,教育部高等学校社会学学科教学指导委员会副主任委员、全国社会工作硕士专业学位教育指导委员会副主任委员、中国社会学会副会长、中国社会工作学会副会长。现任广东省残疾人事业发展研究会会长、广州市社会组织研究院院长,中宣部马工程教材首席专家。多次获得中国高校人文社会科学研究优秀成果论文奖、广东省哲学社会科学优秀成果论文奖、广东省优秀社会科学成果奖等。

撰稿:郭广辉、张钰喻、王赋琳

摄影:郭广辉

组稿:曾宪怀

一审:蔡静诚

二审:戴昌桥