2025年8月25日下午,广东省研究生暑期学校“湾区善治:社会工作创新人才计划”第二讲在我校尚学楼702顺利举行。教育部新世纪优秀人才、中山大学博士生导师与社会工作专业负责人、华南农业大学社会工作学科团队首席专家张和清教授为学员们倾情讲授《打通兜底民生服务和基层社会治理最后一米:以社区为本整合社会工作模式》。

是授人以鱼,还是授人以渔?

张和清教授以个人经历为切入点,讲述了“5·12”汶川地震后,如何带领社工团队组织拍卖羌族刺绣,帮助当地“英雄母亲”获得创业资金、发展特色经济的案例,让学员们直观感受到社会工作与本地资源、发展需求有机结合的生动实践,是授人以鱼、还是授人以渔?深刻认识到社会工作“本土化”的重要性——扎根地方文化与实际需求,让服务真正惠及群众。

社会工作是连接社会政策与千家万户的关键纽带!

张和清教授梳理了我国社会工作发展的不同模式:从“市场办社会工作”“政府民政部门办社会工作”到“党的社会工作”,并通过粤西北社工站试点的实践案例,清晰呈现社会工作在应对现代性社会问题中的定位转变。张和清教授强调,党的“固本强基”目标与“以人民为中心”的发展思想,迫切要求畅通兜底民生保障和基层社会治理的“最后一米”,社会工作正是连接社会政策与千家万户的关键纽带,其在“最后一米”的坚守具有不可替代性。

如何打通“最后一米”?

张和清教授以“双百”社工为典型案例,详细解读了政策文本转化为民生福祉的实践路径。“双百”社工驻村(居)的模式被反复强调其必要性:社工通过“百分百入户探访”、“与村民同吃同住同劳动”的“三同”工作法,既能在政策宣传中精准识别困难群众,实现“从人找政策到政策找人”的转变;又能通过专业评估,为服务对象提供物质救助与专业服务相结合的支持。驻地社工通过个案救助保障弱势群体的福利权利,又通过能力建设的过程促进被助者成为助人者,最后让“邻里互助”成为推动社区发展的重要力量。

本场讲座,张和清教授通过理论与实践案例结合的生动讲述,围绕社区社会工作实务模式整合、“双百”社工实践经验等核心议题娓娓道来,为破解社会政策落地难题、强化基层治理提供了多元思路。

仅让学员们深化了对“最后一米”重要性的认识,更清晰了专业学习在基层治理中的实践路径。相信在不久的将来,随着“双百”模式的持续推广与创新,专业社工力量将进一步打通政策落地的“堵点”,为构建共治共享的社区治理格局、提升人民群众的获得感、幸福感和安全感注入更多动能。

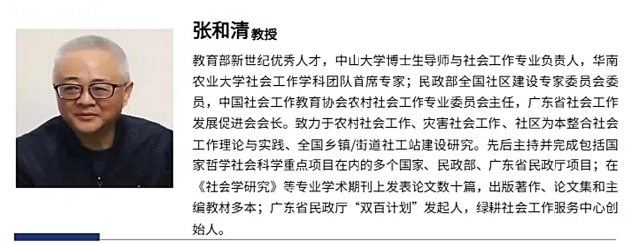

主讲嘉宾简历:

撰稿:郭广辉、张钰喻、王赋琳

摄影:郭广辉

一审:蔡静诚

二审:戴昌桥